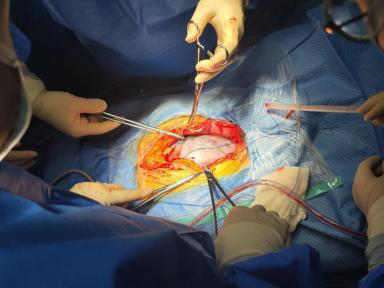

无影灯下的生命守护者—— 我院成功完成一例高危盆腔巨大肿块切除术

近日,我院麻醉科手术室成功配合妇科团队为一名高危盆腔巨大肿块患者实施了复杂手术。患者为48岁女性,因“腹胀半年,下腹痛10天”入院。经过多学科会诊(MDT)和周密准备,手术顺利完成,患者术后恢复良好。

病情复杂,麻醉风险极高

患者盆腔肿块巨大,腹部膨隆如孕6月大小,肿块压迫下腔静脉,平卧位极易诱发“仰卧位综合征”,导致循环崩溃风险显著增加。此外,患者长期贫血、低蛋白血症,进一步增加了手术和麻醉的难度。麻醉手术团队在术前24小时制定了详细的麻醉方案,重点针对术中可能出现的循环崩溃、急性心衰、肺水肿等风险进行了充分准备。

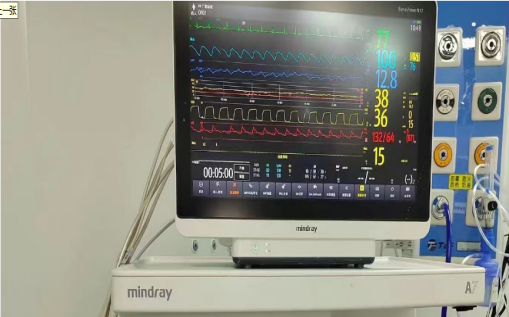

术中护航:在刀尖上跳动的生命参数

随着手术刀落下,麻醉科手术团队开启“多维度防御系统”。

血流动力学芭蕾:为防止复张性肺水肿和急性左心衰竭,决定采取分次抽取囊液的方式,每次抽吸前腹部加压,以物理方式构筑“血液回流堤坝”,同时使用去甲肾上腺素与多巴胺的微量泵注,将平均动脉压波动控制在狭小的安全区,最大程度上保证了血流动力学的平稳。

温度保卫战:加温输液系统形成“热能护盾”,将核心体温锁定在36.0℃的生命红线之上,避免了低体温造成的凝血功能障碍及苏醒延迟;术中采取PCV-VG通气模式及肺保护性通气策略,持续监测PetC02,保证了术中各组织器官的良好供氧。

血气调控密码:当肿瘤切除后,床旁血气分析结果提示血红蛋白降至52g/L,考虑血液稀释性贫血,3单位红细胞悬液的输注时机精确至“分钟级”,既避免过度输血,又守住组织供氧底线。这场“贫血狙击战”中,麻醉医师手中的血气分析仪,堪比战场指挥官的战术沙盘。

术后清醒:从麻醉深度到人文温度的跨越

多模式镇痛:局部浸润麻醉联合靶控输注,将术后VAS评分压制在3分以下,有力地保障了术后早期活动,促进术后胃肠功能的恢复,防止深静脉血栓的形成。

苏醒程序:基于BIS监测的阶梯式减浅麻醉及短效镇痛药物的作用,使患者在拔管后5分钟即能清晰应答。

延续关怀:术后48小时镇痛随访,将“舒适化医疗”延伸至病房。

在患者清醒的瞬间,那些隐藏在监护仪背后的严密推演、在模拟人身上重复百次的气道训练、被汗水浸湿的洗手衣,此刻都化作医者价值的终极注脚。

本例手术的成功,离不开麻醉团队的精准操作和多学科协作。麻醉科手术团队通过术前周密准备、术中精细管理、术后延续关怀,展现了高超的专业技能和团队协作能力。他们不仅是手术的护航者,更是患者生命安全的守护者。未来,我院麻醉科手术室将继续秉持“精准麻醉、安全护航”的理念,为更多患者提供高质量的医疗服务。

科室介绍

麻醉科手术室共有专业医护人员29人,医生11人(其中高级职称4人)。科室拥有6个标准化手术间和1间麻醉恢复室。手术麻醉中心拥有先进的手术台、多台进口腔镜仪器、麻醉机、呼吸机及多功能生命体征监护仪、麻醉深度监护仪等设备。全程通过手术麻醉信息系统进行电子化管理。目前年均完成各类麻醉8900左右台次,手术患者麻醉年龄最大101岁,最小5月龄。

麻醉科手术室除承担手术室内的麻醉手术工作外,麻醉医师还承担了参与院内急救、院内气管插管及中心静脉置管等工作,手术室外常规开展无痛人流、分娩镇痛、无痛胃肠镜诊疗及术后镇痛等业务。科室曾荣获香洲区卫生健康局首届“天使杯”护理技能大赛荣获“无菌技术”一等奖;荣获2024年香洲区优秀护理团队,2024年质控管理优秀科室等荣誉。

专家推荐

用户登录

还没有账号?

立即注册